Definition und Zweck des Abschreckens

Der Stahl wird auf eine Temperatur oberhalb des kritischen Punktes Ac3 (untereutektoider Stahl) bzw. Ac1 (übereutektoider Stahl) erhitzt, eine Zeit lang auf dieser Temperatur gehalten, um ihn vollständig oder teilweise zu austenitisieren, und anschließend mit einer Geschwindigkeit abgekühlt, die über der kritischen Abschreckgeschwindigkeit liegt. Der Wärmebehandlungsprozess, der unterkühlten Austenit in Martensit oder unteres Bainit umwandelt, wird als Abschrecken bezeichnet.

Der Zweck des Abschreckens besteht darin, den unterkühlten Austenit in Martensit oder Bainit umzuwandeln, um eine Martensit- oder untere Bainitstruktur zu erhalten. Diese wird dann mit dem Anlassen bei unterschiedlichen Temperaturen kombiniert, um die Festigkeit, Härte und Beständigkeit des Stahls erheblich zu verbessern. Tragbarkeit, Dauerfestigkeit und Zähigkeit usw. werden den unterschiedlichen Einsatzanforderungen verschiedener mechanischer Teile und Werkzeuge gerecht. Das Abschrecken kann auch verwendet werden, um die besonderen physikalischen und chemischen Eigenschaften bestimmter Spezialstähle wie Ferromagnetismus und Korrosionsbeständigkeit zu erfüllen.

Beim Abkühlen von Stahlteilen in einem Abschreckmedium unter Änderung des physikalischen Zustands wird der Abkühlvorgang im Allgemeinen in die folgenden drei Phasen unterteilt: Dampffilmphase, Siedephase und Konvektionsphase.

Härtbarkeit von Stahl

Härtbarkeit und Härtbarkeit sind zwei Leistungsindikatoren, die die Abschreckbarkeit von Stahl charakterisieren. Sie sind auch wichtige Grundlagen für die Materialauswahl und -verwendung.

1. Die Begriffe Härtbarkeit und Härtbarkeit

Die Härtbarkeit ist die Fähigkeit von Stahl, beim Abschrecken und Härten unter idealen Bedingungen die höchstmögliche Härte zu erreichen. Der Hauptfaktor, der die Härtbarkeit von Stahl bestimmt, ist der Kohlenstoffgehalt des Stahls. Genauer gesagt ist es der Kohlenstoffgehalt, der beim Abschrecken und Erhitzen im Austenit gelöst wird. Je höher der Kohlenstoffgehalt, desto höher die Härtbarkeit des Stahls. Die Legierungselemente im Stahl haben wenig Einfluss auf die Härtbarkeit, aber sie haben einen erheblichen Einfluss auf die Härtbarkeit des Stahls.

Die Härtbarkeit beschreibt die Eigenschaften, die die Härtungstiefe und Härteverteilung von Stahl unter bestimmten Bedingungen bestimmen. Sie beschreibt die Fähigkeit, beim Abschrecken von Stahl die gewünschte Tiefe der gehärteten Schicht zu erreichen. Sie ist eine inhärente Eigenschaft von Stahl. Die Härtbarkeit spiegelt die Leichtigkeit wider, mit der sich Austenit beim Abschrecken von Stahl in Martensit umwandelt. Sie hängt hauptsächlich mit der Stabilität des unterkühlten Austenits des Stahls oder der kritischen Abschreckgeschwindigkeit des Stahls zusammen.

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die Härtbarkeit von Stahl von der effektiven Härtungstiefe von Stahlteilen unter bestimmten Abschreckbedingungen unterschieden werden muss. Die Härtbarkeit von Stahl ist eine inhärente Eigenschaft des Stahls selbst. Sie hängt nur von seinen eigenen internen Faktoren ab und hat nichts mit externen Faktoren zu tun. Die effektive Härtbarkeitstiefe von Stahl hängt nicht nur von der Härtbarkeit des Stahls selbst ab, sondern auch vom verwendeten Material. Sie hängt von externen Faktoren wie dem Kühlmittel und der Werkstückgröße ab. Beispielsweise ist unter denselben Austenitisierungsbedingungen die Härtbarkeit desselben Stahls gleich, aber die effektive Härtungstiefe beim Abschrecken in Wasser ist größer als beim Abschrecken in Öl, und kleine Teile sind kleiner als beim Abschrecken in Öl. Die effektive Härtungstiefe großer Teile ist groß. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Abschrecken in Wasser eine höhere Härtbarkeit aufweist als das Abschrecken in Öl. Es kann nicht gesagt werden, dass kleine Teile eine höhere Härtbarkeit aufweisen als große Teile. Es ist ersichtlich, dass zur Beurteilung der Härtbarkeit von Stahl der Einfluss externer Faktoren wie Werkstückform, Größe, Kühlmedium usw. eliminiert werden muss.

Da Härtbarkeit und Härtbarkeit zwei verschiedene Konzepte sind, weist Stahl mit hoher Härte nach dem Abschrecken nicht unbedingt eine hohe Härtbarkeit auf; und Stahl mit geringer Härte kann auch eine hohe Härtbarkeit aufweisen.

2. Faktoren, die die Härtbarkeit beeinflussen

Die Härtbarkeit von Stahl hängt von der Stabilität des Austenits ab. Jeder Faktor, der die Stabilität von unterkühltem Austenit verbessern, die C-Kurve nach rechts verschieben und dadurch die kritische Abkühlrate verringern kann, kann die Härtbarkeit von hochfestem Stahl verbessern. Die Stabilität von Austenit hängt hauptsächlich von seiner chemischen Zusammensetzung, Korngröße und Zusammensetzungsgleichmäßigkeit ab, die wiederum mit der chemischen Zusammensetzung des Stahls und den Heizbedingungen zusammenhängen.

3. Messmethode der Härtbarkeit

Es gibt viele Methoden, um die Härtbarkeit von Stahl zu messen. Die am häufigsten verwendeten sind die Methode zur Messung des kritischen Durchmessers und die Methode zur Prüfung der Endhärtbarkeit.

(1)Methode zur Messung des kritischen Durchmessers

Nach dem Abschrecken des Stahls in einem bestimmten Medium wird der maximale Durchmesser, bei dem der Kern vollständig oder zu 50 % aus Martensit besteht, als kritischer Durchmesser bezeichnet (Dc). Die Methode zur Messung des kritischen Durchmessers besteht darin, eine Reihe von Rundstäben mit unterschiedlichen Durchmessern herzustellen. Nach dem Abschrecken wird die Härte-U-Kurve entlang des Durchmessers jedes Probenabschnitts gemessen, um den Stab mit der halbmartensitischen Struktur in der Mitte zu finden. Der Durchmesser des Rundstabs ist der kritische Durchmesser. Je größer der kritische Durchmesser, desto höher die Härtbarkeit des Stahls.

(2) Endabschrecktestmethode

Bei der Endhärteprüfung wird eine endgehärtete Probe in Standardgröße (Ф25 mm × 100 mm) verwendet. Nach der Austenitisierung wird ein Ende der Probe mit einer speziellen Vorrichtung besprüht, um sie abzukühlen. Nach dem Abkühlen wird die Härte entlang der Achse gemessen – vom wassergekühlten Ende aus. Prüfmethode für die Abstandsbeziehungskurve. Die Endhärteprüfung ist eine Methode zur Bestimmung der Härtbarkeit von Stahl. Ihre Vorteile sind die einfache Handhabung und der breite Anwendungsbereich.

4. Abschreckspannung, Verformung und Rissbildung

(1) Innere Spannungen des Werkstücks beim Abschrecken

Beim schnellen Abkühlen des Werkstücks im Abschreckmedium entsteht aufgrund der Größe und des Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten während des Abkühlvorgangs ein Temperaturgradient im Inneren des Werkstücks. Die Oberflächentemperatur ist niedrig, die Kerntemperatur hoch und die Oberflächen- und Kerntemperaturen sind hoch. Es entsteht ein Temperaturunterschied. Beim Abkühlen des Werkstücks treten zwei physikalische Phänomene auf: Wärmeausdehnung. Bei sinkender Temperatur schrumpft die Werkstücklänge. Bei sinkender Temperatur erfolgt die Umwandlung von Austenit in Martensit, wodurch sich das spezifische Volumen erhöht. Aufgrund des Temperaturunterschieds während des Abkühlvorgangs ist die Wärmeausdehnung an verschiedenen Stellen entlang des Werkstückquerschnitts unterschiedlich, und es entstehen an verschiedenen Stellen des Werkstücks innere Spannungen. Aufgrund der Temperaturunterschiede im Werkstück kann es auch Stellen geben, an denen die Temperatur schneller abfällt als der Martensitbildungspunkt. Bei der Umwandlung dehnt sich das Volumen aus, und die Stellen mit hoher Temperatur liegen noch über dem Martensitbildungspunkt und befinden sich noch im Austenitzustand. Diese unterschiedlichen Teile erzeugen aufgrund unterschiedlicher Volumenänderungen auch innere Spannungen. Daher können während des Abschreck- und Abkühlvorgangs zwei Arten innerer Spannungen entstehen: thermische Spannungen und Gewebespannungen.

Entsprechend den Existenzzeiteigenschaften der inneren Spannung kann diese auch in Momentanspannung und Restspannung unterteilt werden. Die vom Werkstück zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Abkühlvorgangs erzeugte innere Spannung wird als Momentanspannung bezeichnet. Nach dem Abkühlen des Werkstücks wird die im Werkstück verbleibende Spannung als Restspannung bezeichnet.

Unter thermischer Spannung versteht man die Spannung, die durch ungleichmäßige Wärmeausdehnung (oder Kältekontraktion) aufgrund von Temperaturunterschieden in verschiedenen Teilen des Werkstücks beim Erhitzen (oder Abkühlen) entsteht.

Am Beispiel eines massiven Zylinders werden die Entstehungs- und Veränderungsregeln innerer Spannungen während des Abkühlvorgangs veranschaulicht. Hier wird nur die axiale Spannung betrachtet. Zu Beginn der Abkühlung kühlt die Oberfläche schnell ab, die Temperatur ist niedrig und es kommt zu einer starken Schrumpfung. Der Kern hingegen kühlt hoch ab, die Temperatur ist hoch und die Schrumpfung gering. Dadurch werden Oberfläche und Innenseite gegeneinander gespannt, wodurch an der Oberfläche Zugspannungen entstehen, während der Kern unter Druckspannung steht. Mit fortschreitender Abkühlung vergrößert sich der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite und damit auch die innere Spannung. Überschreitet die Spannung bei dieser Temperatur die Streckgrenze, kommt es zu plastischer Verformung. Da die Dicke des Kerns größer ist als die der Oberfläche, zieht sich dieser immer zuerst axial zusammen. Durch die plastische Verformung nimmt die innere Spannung nicht mehr zu. Nach einer gewissen Abkühlzeit verlangsamt sich der Temperaturabfall an der Oberfläche allmählich, und auch die Schrumpfung nimmt allmählich ab. Der Kern schrumpft zu diesem Zeitpunkt noch, sodass die Zugspannung an der Oberfläche und die Druckspannung im Kern allmählich abnehmen, bis sie verschwinden. Mit fortschreitender Abkühlung sinkt jedoch die Oberflächenfeuchtigkeit immer weiter, und auch die Schrumpfung nimmt immer weiter ab oder hört sogar ganz auf. Da die Temperatur im Kern noch hoch ist, schrumpft dieser weiter, und schließlich entsteht Druckspannung auf der Oberfläche des Werkstücks, während im Kern Zugspannung entsteht. Da die Temperatur jedoch niedrig ist, kommt es nicht so leicht zu plastischer Verformung, sodass diese Spannung mit fortschreitender Abkühlung zunimmt. Sie steigt weiter an und verbleibt schließlich als Eigenspannung im Werkstück.

Es ist ersichtlich, dass die thermische Spannung während des Abkühlvorgangs zunächst dazu führt, dass die Oberflächenschicht gedehnt und der Kern gestaucht wird, und dass die verbleibende Restspannung dazu führt, dass die Oberflächenschicht gestaucht und der Kern gedehnt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beim Abschrecken entstehende thermische Spannung durch den Temperaturunterschied im Querschnitt während des Abkühlvorgangs verursacht wird. Je höher die Abkühlrate und je größer der Temperaturunterschied im Querschnitt, desto größer die erzeugte thermische Spannung. Unter gleichen Kühlmittelbedingungen gilt: Je höher die Heiztemperatur des Werkstücks, desto größer die Abmessungen, desto geringer die Wärmeleitfähigkeit des Stahls, desto größer der Temperaturunterschied im Werkstück und desto größer die thermische Spannung. Wird das Werkstück bei hohen Temperaturen ungleichmäßig abgekühlt, verzieht und verformt es sich. Ist die während des Abkühlvorgangs des Werkstücks entstehende Zugspannung größer als die Zugfestigkeit des Materials, entstehen Abschreckrisse.

Unter Phasenumwandlungsspannung versteht man die Spannung, die durch die unterschiedliche zeitliche Abfolge der Phasenumwandlung in verschiedenen Teilen des Werkstücks während des Wärmebehandlungsprozesses entsteht und auch als Gewebespannung bezeichnet wird.

Beim Abschrecken und schnellen Abkühlen, wenn die Oberflächenschicht auf den Ms-Punkt abgekühlt wird, findet eine martensitische Umwandlung statt, die eine Volumenausdehnung verursacht. Aufgrund der Behinderung durch den Kern, der noch keine Umwandlung durchlaufen hat, erzeugt die Oberflächenschicht jedoch Druckspannung, während der Kern Zugspannung aufweist. Wenn die Spannung groß genug ist, führt dies zu einer Verformung. Wenn der Kern auf den Ms-Punkt abgekühlt wird, durchläuft er ebenfalls eine martensitische Umwandlung und dehnt sein Volumen aus. Aufgrund der Einschränkungen der umgewandelten Oberflächenschicht mit geringer Plastizität und hoher Festigkeit wird ihre endgültige Restspannung jedoch in Form einer Oberflächenspannung vorliegen, und der Kern wird unter Druck gesetzt. Es ist ersichtlich, dass die Änderung und der Endzustand der Phasenumwandlungsspannung genau entgegengesetzt zur thermischen Spannung sind. Da Phasenumwandlungsspannungen zudem bei niedrigen Temperaturen und geringer Plastizität auftreten, ist eine Verformung zu diesem Zeitpunkt schwierig, sodass Phasenumwandlungsspannungen eher zu Rissen im Werkstück führen.

Es gibt viele Faktoren, die die Größe der Phasenumwandlungsspannung beeinflussen. Je schneller der Stahl im Martensitumwandlungstemperaturbereich abkühlt, desto größer ist das Stahlstück, desto schlechter ist die Wärmeleitfähigkeit des Stahls, desto größer ist das spezifische Martensitvolumen und desto größer ist die Phasenumwandlungsspannung. Darüber hinaus hängt die Phasenumwandlungsspannung auch von der Zusammensetzung und Härtbarkeit des Stahls ab. Beispielsweise erhöht hochlegierter Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt aufgrund seines hohen Kohlenstoffgehalts das spezifische Martensitvolumen, was die Phasenumwandlungsspannung des Stahls erhöhen sollte. Mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt sinkt jedoch der Ms-Punkt, und nach dem Abschrecken bleibt viel Restaustenit zurück. Seine Volumenausdehnung nimmt ab und die Restspannung ist gering.

(2) Verformung des Werkstücks beim Abschrecken

Während des Abschreckens treten im Werkstück zwei Hauptverformungsarten auf: Zum einen die Änderung der geometrischen Form des Werkstücks, die sich in Größen- und Formänderungen äußert, die oft als Verzugsverformung bezeichnet werden und durch die Abschreckspannung verursacht werden; zum anderen die Volumenverformung, die sich in einer proportionalen Ausdehnung oder Kontraktion des Volumens des Werkstücks äußert, die durch die Änderung des spezifischen Volumens während des Phasenwechsels verursacht wird.

Zur Verzugsverformung zählen auch Formverformungen und Verdrehungsverformungen. Verdrehungsverformungen entstehen hauptsächlich durch eine unsachgemäße Platzierung des Werkstücks im Ofen während des Erhitzens, eine fehlende Formgebung nach der Verformungskorrektur vor dem Abschrecken oder eine ungleichmäßige Abkühlung verschiedener Werkstückteile beim Abkühlen. Diese Verformungen können situationsbedingt analysiert und gelöst werden. Im Folgenden werden hauptsächlich Volumenverformungen und Formverformungen behandelt.

1) Ursachen der Abschreckverformung und ihre sich ändernden Regeln

Volumenverformung durch Gefügeumwandlung: Der Gefügezustand des Werkstücks vor dem Abschrecken ist in der Regel Perlit, also eine Mischstruktur aus Ferrit und Zementit, und nach dem Abschrecken eine martensitische Struktur. Die unterschiedlichen spezifischen Volumina dieser Gewebe führen vor und nach dem Abschrecken zu Volumenänderungen und damit zu Verformungen. Diese Verformung bewirkt jedoch nur eine proportionale Ausdehnung und Kontraktion des Werkstücks, sodass sich seine Form nicht verändert.

Darüber hinaus gilt: Je mehr Martensit in der Struktur nach der Wärmebehandlung vorhanden ist oder je höher der Kohlenstoffgehalt im Martensit ist, desto größer ist seine Volumenausdehnung, und je größer der Anteil an Restaustenit ist, desto geringer ist die Volumenausdehnung. Daher kann die Volumenänderung durch Steuerung des relativen Gehalts an Martensit und Restmartensit während der Wärmebehandlung gesteuert werden. Bei richtiger Steuerung wird sich das Volumen weder ausdehnen noch verkleinern.

Formverformung durch thermische Spannung. Verformungen durch thermische Spannung treten in Hochtemperaturbereichen auf, in denen die Streckgrenze von Stahlteilen niedrig und die Plastizität hoch ist, die Oberfläche schnell abkühlt und der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenseite des Werkstücks am größten ist. Zu diesem Zeitpunkt ist die momentane thermische Spannung eine Oberflächenzugspannung und eine Kerndruckspannung. Da die Kerntemperatur zu diesem Zeitpunkt hoch ist, ist die Streckgrenze viel niedriger als die Oberfläche, sodass sich dies unter der Einwirkung multidirektionaler Druckspannung als Verformung manifestiert, d. h. der Würfel hat eine kugelförmige Richtung. Das Ergebnis ist, dass der größere Würfel schrumpft, während der kleinere sich ausdehnt. Beispielsweise verkürzt sich ein langer Zylinder in Längsrichtung und dehnt sich in Durchmesserrichtung aus.

Formverformung durch Gewebespannung Auch durch Gewebespannung verursachte Verformungen treten in der Anfangsphase auf, wenn die Gewebespannung am größten ist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Temperaturunterschied im Querschnitt groß, die Kerntemperatur höher, das Werkstück befindet sich noch im Austenitzustand, die Plastizität ist gut und die Streckgrenze gering. Die augenblickliche Gewebespannung setzt sich aus Oberflächendruckspannung und Kernzugspannung zusammen. Daher äußert sich die Verformung in einer Dehnung des Kerns unter Einwirkung der Zugspannung in mehrere Richtungen. Dies führt dazu, dass sich unter Einwirkung der Gewebespannung die längere Seite des Werkstücks verlängert, während sich die kürzere Seite verkürzt. Beispielsweise äußert sich die durch Gewebespannung verursachte Verformung eines langen Zylinders in einer Längenverlängerung und einer Durchmesserverringerung.

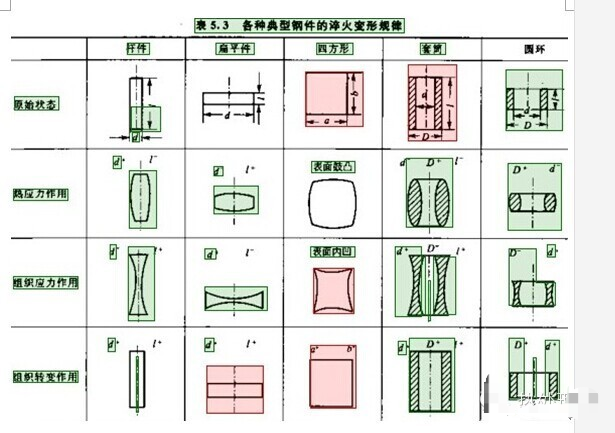

Tabelle 5.3 zeigt die Abschreckverformungsregeln verschiedener typischer Stahlteile.

2) Faktoren, die die Abschreckverformung beeinflussen

Die Faktoren, die die Abschreckverformung beeinflussen, sind hauptsächlich die chemische Zusammensetzung des Stahls, die ursprüngliche Struktur, die Geometrie der Teile und der Wärmebehandlungsprozess.

3) Abschreckrisse

Risse in Bauteilen treten hauptsächlich in der Spätphase des Abschreckens und Abkühlens auf, d. h. nachdem die martensitische Umwandlung im Wesentlichen abgeschlossen ist oder nach dem vollständigen Abkühlen. Es kommt zu Sprödbruch, da die Zugspannung in den Bauteilen die Bruchfestigkeit des Stahls übersteigt. Risse verlaufen in der Regel senkrecht zur Richtung der maximalen Zugverformung, sodass unterschiedliche Rissformen in Bauteilen hauptsächlich vom Spannungsverteilungszustand abhängen.

Gängige Arten von Abschreckrissen: Längsrisse (axiale Risse) entstehen hauptsächlich, wenn die tangentiale Zugspannung die Bruchfestigkeit des Materials überschreitet; Querrisse entstehen, wenn die große axiale Zugspannung an der Innenfläche des Teils die Bruchfestigkeit des Materials überschreitet. Risse; Netzwerkrisse entstehen unter Einwirkung zweidimensionaler Zugspannung auf die Oberfläche; Abschälrisse treten in einer sehr dünnen gehärteten Schicht auf, die auftreten können, wenn sich die Spannung stark ändert und übermäßige Zugspannung in radialer Richtung wirkt. Art des Risses.

Längsrisse werden auch Axialrisse genannt. Risse entstehen bei maximaler Zugspannung nahe der Oberfläche des Bauteils und weisen zur Mitte hin eine gewisse Tiefe auf. Die Richtung der Risse verläuft im Allgemeinen parallel zur Achse, kann sich aber auch ändern, wenn im Bauteil Spannungskonzentrationen auftreten oder innere Strukturdefekte vorliegen.

Nachdem das Werkstück vollständig abgeschreckt ist, neigen Längsrisse zur Bildung. Dies hängt mit der hohen tangentialen Zugspannung an der Oberfläche des abgeschreckten Werkstücks zusammen. Mit steigendem Kohlenstoffgehalt des Stahls steigt die Neigung zur Bildung von Längsrissen. Kohlenstoffarmer Stahl weist ein geringes spezifisches Martensitvolumen und eine starke thermische Spannung auf. Aufgrund der hohen Druckeigenspannung an der Oberfläche lässt er sich nur schwer abschrecken. Mit steigendem Kohlenstoffgehalt nimmt die Oberflächendruckspannung ab und die Strukturspannung zu. Gleichzeitig wandert die maximale Zugspannung in Richtung der Oberflächenschicht. Daher neigt kohlenstoffreicher Stahl bei Überhitzung zur Bildung von Längsrissen durch Abschrecken.

Die Größe der Teile wirkt sich direkt auf Größe und Verteilung der Eigenspannung aus, und auch die Neigung zur Rissbildung beim Abschrecken ist unterschiedlich. Längsrisse entstehen auch leicht durch Abschrecken innerhalb des gefährlichen Querschnittsgrößenbereichs. Darüber hinaus verursacht die Verstopfung von Stahlrohstoffen häufig Längsrisse. Da die meisten Stahlteile durch Walzen hergestellt werden, verteilen sich nichtgoldene Einschlüsse, Carbide usw. im Stahl entlang der Verformungsrichtung, wodurch der Stahl anisotrop wird. Wenn Werkzeugstahl beispielsweise eine bandartige Struktur aufweist, ist seine Querbruchfestigkeit nach dem Abschrecken 30 bis 50 % geringer als die Längsbruchfestigkeit. Wenn Faktoren wie nichtgoldene Einschlüsse im Stahl Spannungskonzentrationen verursachen, bilden sich unter niedrigen Spannungsbedingungen leicht Längsrisse, selbst wenn die tangentiale Spannung größer ist als die axiale Spannung. Aus diesem Grund ist die strenge Kontrolle des Gehalts an nichtmetallischen Einschlüssen und Zucker im Stahl ein wichtiger Faktor zur Verhinderung von Abschreckrissen.

Die Eigenschaften der inneren Spannungsverteilung bei Querrissen und Bogenrissen sind: Die Oberfläche ist einer Druckspannung ausgesetzt. Nach einer gewissen Distanz von der Oberfläche verwandelt sich die Druckspannung in eine große Zugspannung. Der Riss entsteht im Bereich der Zugspannung und breitet sich dann, wenn die innere Spannung umverteilt wird oder die Sprödigkeit des Stahls weiter zunimmt, auf die Oberfläche des Bauteils aus.

Querrisse treten häufig in großen Wellenteilen wie Walzen, Turbinenrotoren oder anderen Wellenteilen auf. Charakteristisch für diese Risse ist, dass sie senkrecht zur Achsenrichtung verlaufen und von innen nach außen verlaufen. Sie entstehen oft vor dem Härten und werden durch thermische Spannungen verursacht. Große Schmiedeteile weisen häufig metallurgische Defekte wie Poren, Einschlüsse, Schmiederisse und weiße Flecken auf. Diese Defekte dienen als Ausgangspunkt für Brüche und brechen unter axialer Zugspannung. Bogenrisse werden durch thermische Spannungen verursacht und verlaufen üblicherweise bogenförmig an den Stellen, an denen sich die Form des Teils ändert. Sie treten hauptsächlich im Inneren des Werkstücks oder in der Nähe von scharfen Kanten, Nuten und Löchern auf und verlaufen bogenförmig. Wenn Teile aus Kohlenstoffstahl mit einem Durchmesser oder einer Dicke von 80 bis 100 mm oder mehr nicht abgeschreckt werden, weist die Oberfläche Druckspannungen und in der Mitte Zugspannungen auf. Die maximale Zugspannung tritt im Übergangsbereich von der gehärteten zur ungehärteten Schicht auf, und in diesen Bereichen entstehen Bogenrisse. Darüber hinaus ist die Abkühlrate an scharfen Kanten und Ecken hoch und alle Teile werden abgeschreckt. Beim Übergang zu weichen Teilen, d. h. zum ungehärteten Bereich, tritt hier die Zone mit der maximalen Zugspannung auf, sodass Lichtbogenrisse leicht auftreten können. Die Abkühlrate in der Nähe des Stiftlochs, der Nut oder des Mittellochs des Werkstücks ist langsam, die entsprechende gehärtete Schicht ist dünn, und die Zugspannung in der Nähe der gehärteten Übergangszone kann leicht Lichtbogenrisse verursachen.

Netzförmige Risse, auch Oberflächenrisse genannt, sind oberflächliche Risse. Die Risstiefe ist gering, in der Regel etwa 0,01–1,5 mm. Das Hauptmerkmal dieser Rissart ist, dass die beliebige Rissrichtung unabhängig von der Form des Bauteils ist. Viele Risse sind netzwerkartig miteinander verbunden und weit verteilt. Bei größeren Risstiefen, beispielsweise über 1 mm, verschwindet die Netzwerkstruktur und es entstehen zufällig ausgerichtete oder längsverteilte Risse. Netzwerkrisse hängen mit dem Zustand zweidimensionaler Zugspannungen auf der Oberfläche zusammen.

Teile aus kohlenstoffreichem oder aufgekohltem Stahl mit einer entkohlten Schicht auf der Oberfläche neigen beim Abschrecken zur Bildung von Netzrissen. Dies liegt daran, dass die Oberflächenschicht einen geringeren Kohlenstoffgehalt und ein geringeres spezifisches Volumen als die innere Martensitschicht aufweist. Beim Abschrecken wird die Oberflächenschicht des Hartmetalls einer Zugspannung ausgesetzt. Auch Teile, deren Entphosphorungsschicht bei der mechanischen Bearbeitung nicht vollständig entfernt wurde, bilden beim Hochfrequenz- oder Flammen-Oberflächenabschrecken Netzrisse. Um solche Risse zu vermeiden, sollte die Oberflächenqualität der Teile streng kontrolliert und Oxidationsschweißen während der Wärmebehandlung vermieden werden. Darüber hinaus gehören zu dieser Form von Rissen, die nach einer bestimmten Nutzungsdauer des Schmiedegesenks in Streifen oder Netzen in der Kavität auftreten, sowie Risse, die beim Schleifen der abgeschreckten Teile entstehen.

Ablöserisse treten in einem sehr schmalen Bereich der Oberflächenschicht auf. Druckspannungen wirken in axialer und tangentialer Richtung, Zugspannungen in radialer Richtung. Die Risse verlaufen parallel zur Oberfläche des Werkstücks. Das Ablösen der gehärteten Schicht nach dem Abschrecken und Aufkohlen der Oberfläche gehört zu solchen Rissen. Ihr Auftreten hängt mit der ungleichmäßigen Struktur der gehärteten Schicht zusammen. Beispielsweise sieht die Struktur der aufgekohlten Schicht nach dem Abkühlen von legiertem aufgekohltem Stahl mit einer bestimmten Geschwindigkeit wie folgt aus: Die äußere Schicht besteht aus extrem feinem Perlit + Karbid, die Unterschicht besteht aus Martensit + Restaustenit, die innere Schicht weist eine feine Perlit- oder extrem feine Perlitstruktur auf. Da das spezifische Bildungsvolumen des Martensits unter der Schicht am größten ist, führt die Volumenausdehnung dazu, dass Druckspannungen in axialer und tangentialer Richtung auf die Oberflächenschicht wirken und Zugspannungen in radialer Richtung auftreten. Dadurch verlagert sich die Spannung nach innen und geht in einen Druckspannungszustand über. In extrem dünnen Bereichen mit abrupten Spannungsübergängen treten Abschälrisse auf. Im Allgemeinen verlaufen die Risse im Inneren parallel zur Oberfläche und können in schweren Fällen zum Abschälen der Oberfläche führen. Wird die Abkühlgeschwindigkeit aufgekohlter Teile beschleunigt oder verringert, kann in der aufgekohlten Schicht eine gleichmäßige Martensitstruktur oder eine ultrafeine Perlitstruktur erhalten werden, die die Entstehung solcher Risse verhindern kann. Außerdem wird die Oberfläche beim Hochfrequenz- oder Flammenabschrecken der Oberfläche oft überhitzt, und die strukturelle Inhomogenität entlang der gehärteten Schicht kann leicht solche Oberflächenrisse bilden.

Mikrorisse unterscheiden sich von den vier zuvor genannten Rissen dadurch, dass sie durch Mikrospannungen verursacht werden. Interkristalline Risse, die nach dem Abschrecken, Überhitzen und Schleifen von Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt oder aufgekohlten Werkstücken auftreten, sowie Risse, die durch nicht rechtzeitiges Anlassen abgeschreckter Teile entstehen, hängen alle mit dem Vorhandensein und der anschließenden Ausbreitung von Mikrorissen im Stahl zusammen.

Mikrorisse müssen unter dem Mikroskop untersucht werden. Sie treten normalerweise an den ursprünglichen Austenitkorngrenzen oder an der Verbindungsstelle von Martensitschichten auf. Einige Risse durchdringen die Martensitschichten. Untersuchungen zeigen, dass Mikrorisse häufiger in schuppigem Zwillingsmartensit vorkommen. Der Grund dafür ist, dass die schuppigen Martensite bei hoher Wachstumsgeschwindigkeit miteinander kollidieren und hohe Spannungen erzeugen. Der Zwillingsmartensit selbst ist jedoch spröde und kann keine plastische Verformung erzeugen, die Spannungen abbaut, wodurch leicht Mikrorisse entstehen. Die Austenitkörner sind grob und die Anfälligkeit für Mikrorisse steigt. Das Vorhandensein von Mikrorissen im Stahl verringert die Festigkeit und Plastizität der abgeschreckten Teile erheblich und führt zu einer frühzeitigen Beschädigung (Bruch) der Teile.

Um Mikrorisse in Teilen aus Kohlenstoffstahl zu vermeiden, können Maßnahmen wie eine niedrigere Abschrecktemperatur, die Erzielung einer feinen Martensitstruktur und die Reduzierung des Kohlenstoffgehalts im Martensit ergriffen werden. Darüber hinaus ist rechtzeitiges Anlassen nach dem Abschrecken eine wirksame Methode zur Reduzierung innerer Spannungen. Tests haben gezeigt, dass nach ausreichendem Anlassen über 200 °C die an den Rissen ausgeschiedenen Karbide die Risse „verschweißen“, was die Gefahr von Mikrorissen deutlich reduzieren kann.

Oben wurden die Ursachen und Präventionsmethoden von Rissen anhand des Rissverteilungsmusters erörtert. In der realen Produktion variiert die Rissverteilung aufgrund von Faktoren wie Stahlqualität, Teileform und Warm- und Kaltverarbeitungstechnologie. Manchmal sind Risse bereits vor der Wärmebehandlung vorhanden und breiten sich während des Abschreckprozesses weiter aus; manchmal können mehrere Rissarten gleichzeitig im selben Teil auftreten. In diesem Fall sollten basierend auf den morphologischen Eigenschaften des Risses eine makroskopische Analyse der Bruchoberfläche, eine metallografische Untersuchung und bei Bedarf eine chemische Analyse und andere Methoden eingesetzt werden, um eine umfassende Analyse von der Materialqualität und Organisationsstruktur bis hin zu den Ursachen der Wärmebehandlungsspannung durchzuführen, um die Hauptursachen des Risses zu finden und anschließend wirksame Präventionsmaßnahmen zu bestimmen.

Die Bruchanalyse von Rissen ist eine wichtige Methode zur Analyse der Rissursachen. Jeder Bruch hat einen Ausgangspunkt für Risse. Abschreckrisse beginnen in der Regel am Konvergenzpunkt radialer Risse.

Liegt der Ursprung des Risses auf der Oberfläche des Teils, bedeutet dies, dass der Riss durch übermäßige Zugspannung auf der Oberfläche verursacht wird. Wenn keine strukturellen Defekte wie Einschlüsse auf der Oberfläche vorhanden sind, aber Spannungskonzentrationsfaktoren wie starke Messerspuren, Oxidablagerungen, scharfe Ecken von Stahlteilen oder strukturelle Mutationsteile vorhanden sind, können Risse auftreten.

Liegt der Riss im Inneren des Bauteils, liegt dies an Materialfehlern oder übermäßiger innerer Zugspannung. Die Bruchfläche beim normalen Abschrecken ist grau und feinporzellanartig. Ist die Bruchfläche dunkelgrau und rau, liegt dies an Überhitzung oder an einer dicken ursprünglichen Gewebeschicht.

Im Allgemeinen sollte der Glasabschnitt des Abschreckrisses keine Oxidationsfarbe aufweisen und um den Riss herum keine Entkohlung stattfinden. Wenn um den Riss herum Entkohlung oder eine Oxidationsfarbe im Rissbereich auftritt, weist dies darauf hin, dass das Teil bereits vor dem Abschrecken Risse hatte und sich die ursprünglichen Risse unter dem Einfluss der Wärmebehandlungsspannung ausdehnen. Wenn in der Nähe der Risse des Teils entmischte Carbide und Einschlüsse zu sehen sind, bedeutet dies, dass die Risse auf die starke Entmischung von Carbiden im Rohmaterial oder das Vorhandensein von Einschlüssen zurückzuführen sind. Wenn Risse nur an den scharfen Ecken oder Formveränderungen des Teils ohne das oben genannte Phänomen auftreten, bedeutet dies, dass der Riss durch eine unangemessene strukturelle Gestaltung des Teils oder unsachgemäße Maßnahmen zur Rissvermeidung oder übermäßige Wärmebehandlungsspannung verursacht wird.

Darüber hinaus treten Risse bei chemisch wärmebehandelten und oberflächengehärteten Teilen meist in der Nähe der gehärteten Schicht auf. Die Verbesserung der Struktur der gehärteten Schicht und die Reduzierung der Wärmebehandlungsspannung sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Oberflächenrissen.

Veröffentlichungszeit: 22. Mai 2024